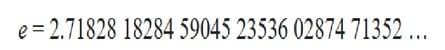

というわけで、今回は自然対数の底 ネイピア数e の謎に迫りたいと思います。

そもそも自然対数の底 ネイピア数eとはなんぞや。

そこから始めなくてはいけないのではないか…

なぜならば、わたくしも、なんのこっちゃかわかってないからであります。

あんなに高校数学で出てきたのに。なんだったら大学でもぼかすか出てきたのに…。

何かと問われれば何かわからない。それが自然対数の底 e ネイピア数です。

まずは対数から復習していきましょう。

対数とは何ぞや。

それは以下の式で表され

log 底(数字)= 対数

「この数は、ある底を何回かけたらできるのか?」を教えてくれます。

とのことです。

※AI曰く。まあ、わかるといえばわかる。

例えば、10が底の1000の対数を見ると

log₁₀(1000) = 3(10を3回かけると1000)

3が底の81の対数を見ると

log₃(81) = 4(3を4回かけると81)

2が底の1024の対数を見ると

log₂(1024) = 10(2を10回かけると1024)

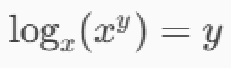

要するに、xをy乗したときに、底をxとすると、xy乗の対数はy

ということですね。

ではもうちょっと進んで、自然対数とはなんだ?

自然対数とはネイピア数eを底とした対数のことを言う。

とのことです。出てきました、ネイピア数e!

本題のネイピア数eが出てきました。

上記式の底xの部分をeとした時の対数が自然対数ということですね。

でも自然対数の底がeという定義はわかりましたが、

肝心なネイピア数eがどこから出てきたのかがよくわかりません。

というわけで一生懸命調べました。

どうもネイピア数eはいろんなところから発生してきたえみたいです。

その中で、自然対数の底として、認識されるようになってみたいで、

授業でも一体何の数字なのか、説明しにくいわけで、それもあって私の理解が追い付いていなかったみたいです。

せっかくなので、ちょっと整理してみます。

歴史に現れた順に記載すると、

①対数の研究の付録に収録されていた表

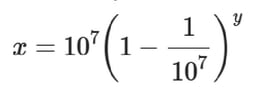

対数研究者のジョン・ネイピアさんによって以下の式を使って作られた表で、

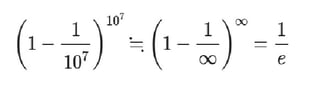

という感じで計算をしていたみたいなんですが、

ジョン・ネイピアさんは気づいていなかったようですが、上記の式を変形して、

ということで、意識せず、ネイピア数eを求めていたみたいです。

なるほど。ようわからん。

②連続複利の元利合計

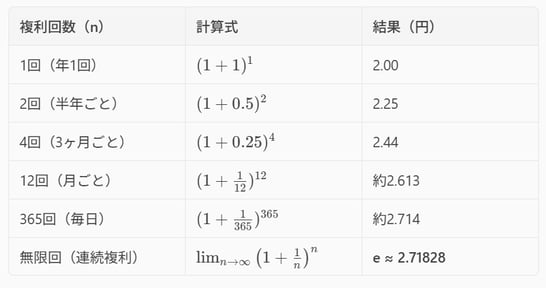

ヤコブ・ベルヌーイさんが計算した連続複利の計算に登場します。

連続複利とはどういうものか。

わかりやすくするために

元本:1円

年利:100%(わかりやすくするため)

複利の回数:年に何回利息をつけるか(n回)

という条件で、1円の複利を計算すると以下のような感じ

最終的に1年間を無限に分割して複利を計算すると出てくるのが、

ネイピア数eですね。

ふむ。なんとなくわかる。

③微分積分学

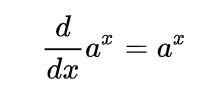

オイラーさんが微分積分の際に見出して、発見したとのこと。

微分の上記を満たすとき a = e であることを示した、らしい

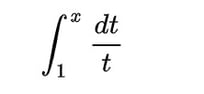

さらに

上記が対数の性質を持ち、対数として見た時の底が e でもあることを示した、らしい

うーむ。わかるようなわからんような。

微分積分に大きく関係した数ということはなんとなくわかった。

激しく理解できたとは言い難いが、とにかく自然対数の底 e ネイピア数を計算しよう。

それは次回…